私が所有する機材の中では最も高齢の1936年製、NiccaとLeica M-Aで共用できるレンズとして購入したものです。

レンズの状態が良いものを選び、分解清掃後にピントの最終調整がしてもらえる工房でオーバーホールをしました。

OH後に工房の方から「経年劣化でわずかな曇りが残ってしまい…」と伺いましたが、レンズが小さいのもあり素人目には分かりません。約90歳ともなれば軽い”白内障”があるのも当然の事でしょう。

また、このレンズは薄い故にインフィニティ・ロックに指をかけてフォーカスしますから、適度なトルクで回るようにヘリコイドのOHも欠かせません。

保護フィルターはU.Nのeins φ19mm (UNX-9616)を使用しています。やや厚みがあるものの前面が面取りをされているので絞り操作が容易です。

L-M変換リングは、RAYQUALのL-M リング 半欠きタイプ – ブラック。

内面反射への対策でブラックにしましたが、マウントもヘリコイドの下地も剥き出しのため、ほぼ気休めです。

リング自体は精巧な作りで工作精度の高さを感じます。

ニッケル鏡胴でもなければコーティングもないごく一般的な仕様のElmar 3.5cm、薄過ぎて撮影時にうっかりレンズを触ってしまいそうになることもあれば、大陸式絞り値のため露出設定にやや手間がかかると言うクセはあるもの、光学系が良好なのもあり現代のレンズにも負けない写りをします。

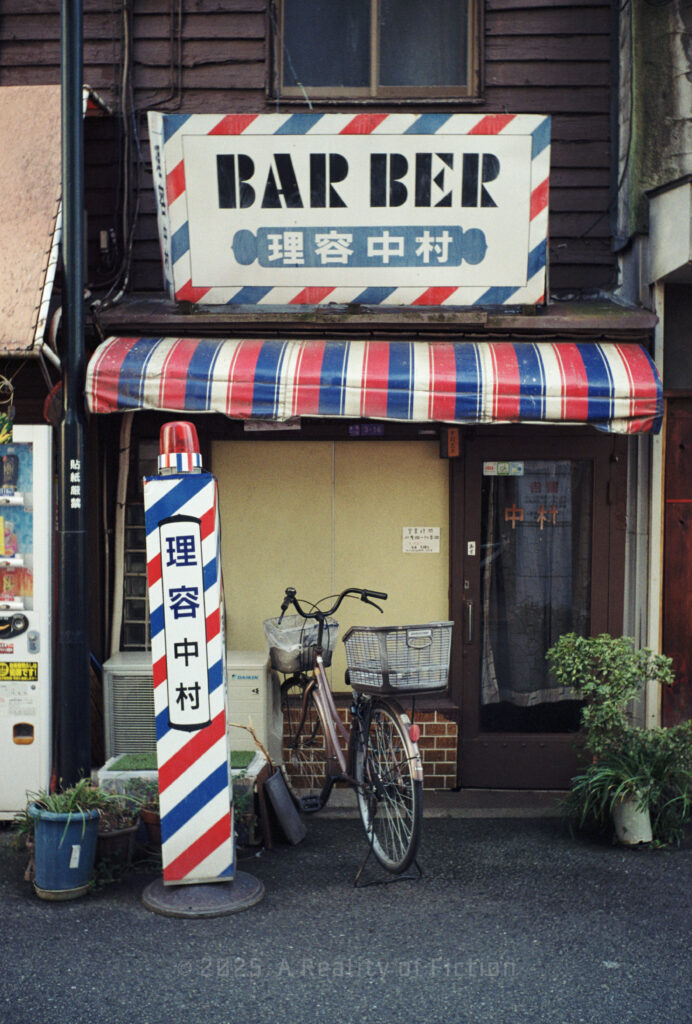

作例

*i 絞り開放 F3.5 で撮影。

最短距離の約1m、F4.5 で撮影。

非点収差による”グルグル”が右側の壁などに見えます。

*i F6.3で撮影。

約1.5mほど、F6.3 で撮影。

近距離になると非点収差が目立ちやすいように思われます。

フィルムはKodak UltraMax 400。

こちらも約1.2mほどの距離、F4.5で撮影。上と右を少しトリミングしています。

左側の柵に非点収差が見られます。茶色系の背景は出やすいのでしょうか。

*i F6.3で撮影。最近距離の約1m。

前ボケは自然ですが、画面右側の地面に非点収差が見られます。

F6.3で撮影。注連縄や梁の質感をよく捉えており、適度な解像力があります。

※フィルムは特記がない限りKodak Gold 200、スキャナーはPlustek Scanner OpticFilm 8200i Ai とSilverFast 9を使用しています。解像度は3600dpi。

スキャン時は補正していませんが、掲載にあたりPhotoshop上でゴミ取りとレベル補正による明るさの調整は行っています。また、*i の作例はインスタグラムに投稿した画像の元画像を再掲しています。

サムネイルでみるとやや解像感がなくぼやけて見えてしまいますが、作例を拡大していただくとElmar 3.5cmの実力がよく分かると思います。

以上、いかがでしたでしょうか。 次回は、Elmar 3.5cmと他の35mmとの簡易比較を掲載予定です。