今回から複数回に分けてSummicron 5cm f2 1st CollapsibleとNIKKOR H·C 5cm f2の比較を掲載します。

同じ焦点距離・開放絞り値でどちらもよく知られたレンズのはずですが、意外なことに両者を比較したレビューをほぼ見かけないため、描写を比較してみようと考えました。

トップ画像でご覧の通り、絞り羽根の枚数も10枚で絞ったときの形も良く似ています。

まず、使用したレンズについてですが、

Summicron 5cm f2(L39) レンズ構成:6群7枚のダブルガウスタイプ

製造年:1955年 個体の状態としては、カビ・曇り・傷なし。

NIKKOR H·C 5cm f2 (L39) レンズ構成:3群6枚構成のゾナータイプ

製造年代:1960年前後 個体の状態としては、カビ・曇り・目立つ傷なし。

と、ほぼ同じコンディションです。

なお、Summicron 5cm f2は、硝材が柔らかいため前玉に傷があるものが多く、私が所有する個体も同じく拭き傷がひどい状態でしたが、山崎光学写真レンズ研究所で再研磨と再コーティング(モノコート)をして頂いています。

また、作例の撮影条件も極力同じとなるようにしています。

・ 一台のカメラでレンズを交換して撮影。露出設定も同じ。(ただし、手持ちのためややアングルは異なる。)

・ 同じ被写体を同一フィルムで連続して撮影しており、現像条件も同じ。

・スキャニングの設定もPohoshopでの明るさ調整も同一数値、コントラスト調整はなし。

以下、本文中ではSummicron 5cm f2を”50cron”、NIKKOR H·C 5cm f2を”NKR50”と省略して記載します。

比較作例

作例1 最短距離の約1m、絞り開放のF2で撮影。ピントは行燈の右側で合わせています。

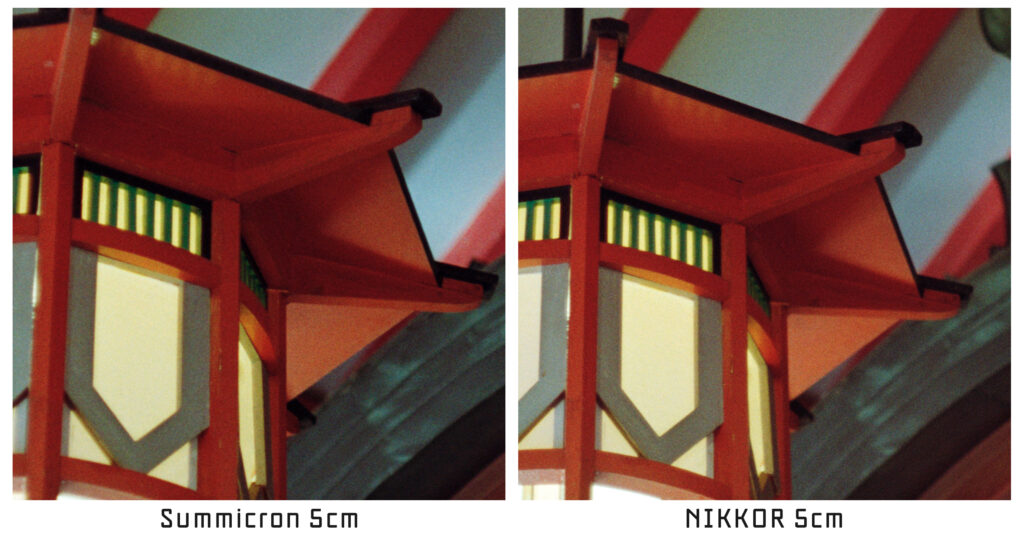

拡大画像1-1

ピントを合わせた部分の拡大ですが、ほとんど変わりがありません。

拡大画像1-2

画面右側で行燈の後方「破風板」のあたりの拡大画像。しいて言えばNKR50は少し滲んだボケ方です。

両方とも画像上では屋根の裏にある梁が黒く潰れてしまわずディテールが残っています。

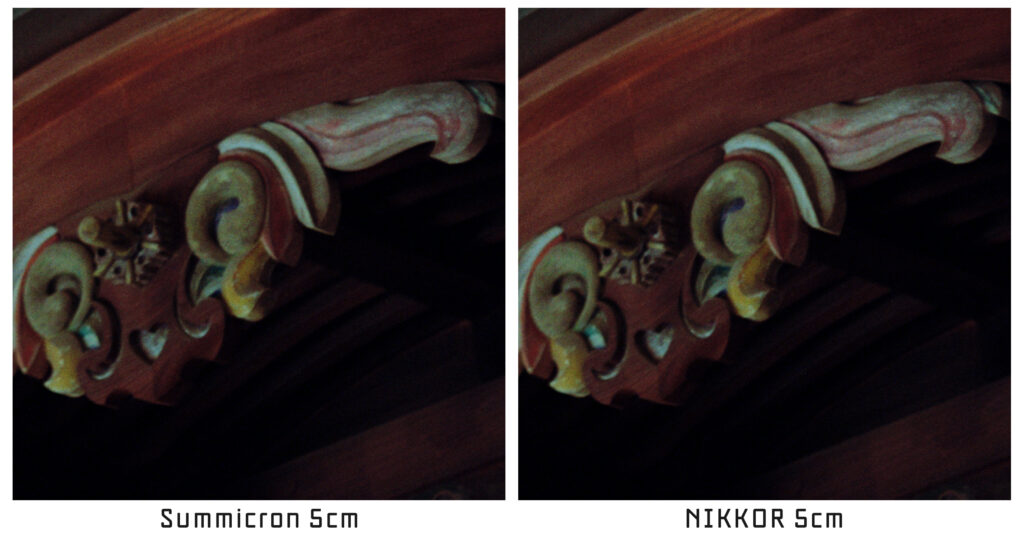

作例2 約1.2m、F2.8で撮影。ピントは中の提灯に合わせています。

拡大画像2-1

こちらも、ピントを合わせた部分の拡大ではほとんど変わりがありません。

拡大画像1-2

画面左側、後ボケとなる部分です。ボケ方が異なり50cronの方がやや鮮明です。

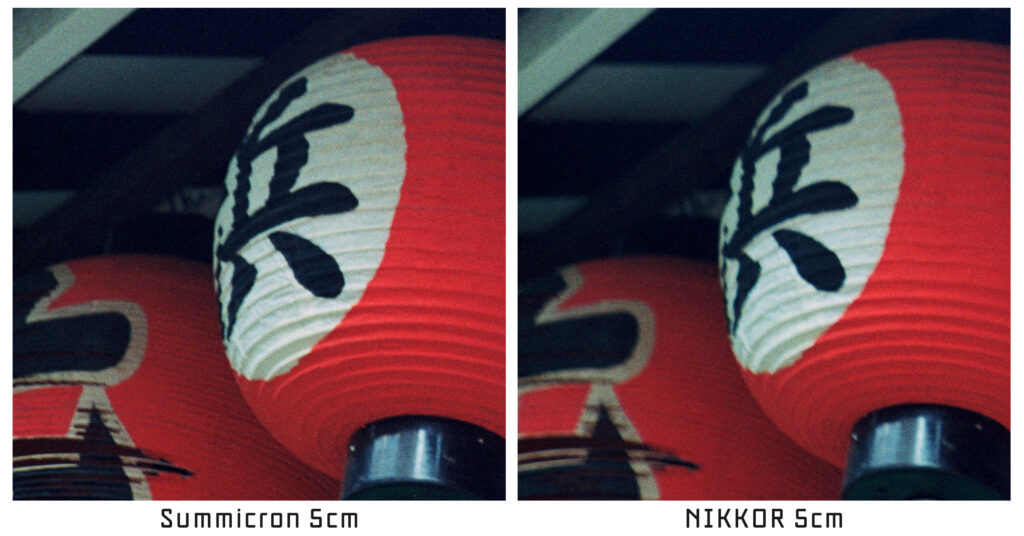

作例3 約1.5~2mほどの距離、F4.5で撮影。黒い文字の“た”にピントを合わせています。

拡大画像3-1

ピントを合わせた部分での解像力は同等、電球のディテールも同じです。

拡大画像3-2

数字部分、“24”から“31”を見るとボケ方の違いがよく判ります。

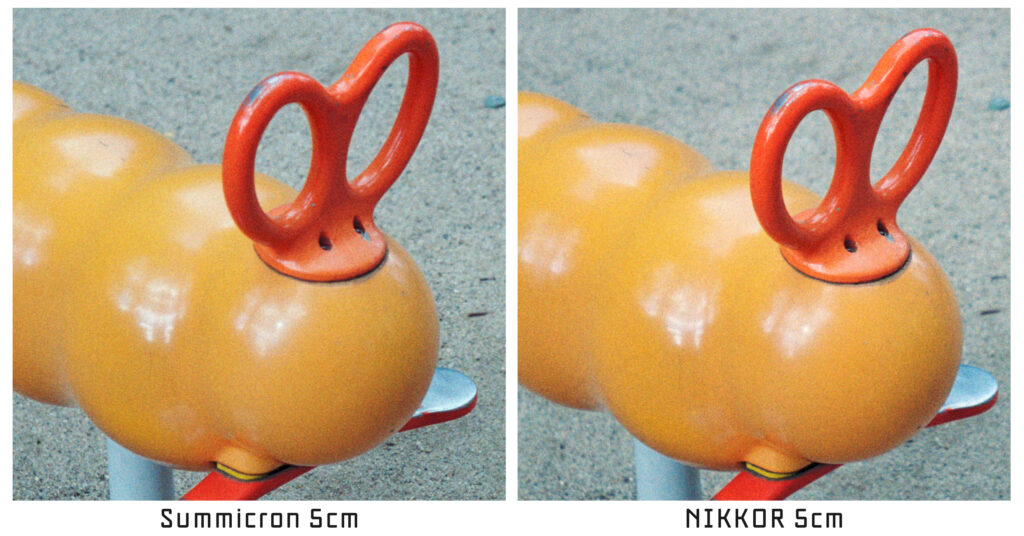

作例4 約1.2m、F4で撮影。50cronも遊具後方に非点収差による円心状の流れが生じていますが、NKR50よりは自然に見えます。

拡大画像4-1

こちらもピントを合わせた部分での解像力は同等です。

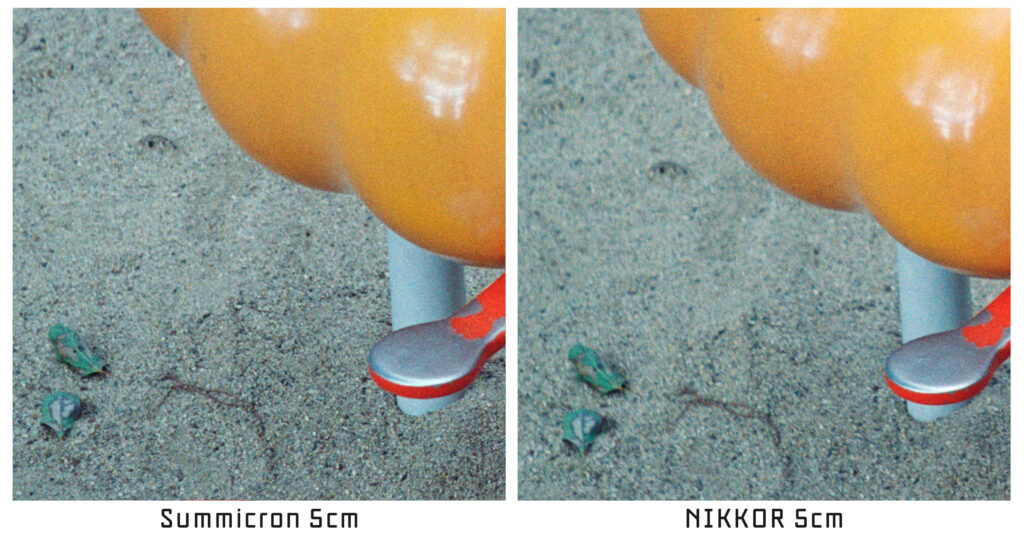

拡大画像4-2

画面左下の拡大。ボケ方が異なり、NKR50の方がボケています。

以上、いかがでしたでしょうか。

50cronの伝説的解像力は有名な話ですが、NKR50も決して劣るものではありません。

50cronは解像力が高いためかややボケが控えめの傾向にあり、NKR50はゾナータイプらしい滲んだボケ方をしています。

なお、50cronは設定した露出値に対してやや暗めとなる傾向があるようです。(感覚的に-0.2EVほど)

彩度/コントラストが高いのではなくやや暗い。レンズの透過率が低いのかもしれません。

また、ご覧の通り50cronとNKR50では被写界深度/ボケの見え方が異なります。

焦点距離が同じレンズで同じ絞り値であっても被写界深度が異なる → 焦点深度の違い?と推察されますので、次回はカメラ(フィルム面)と被写体までの距離を固定して撮影した作例で、被写界深度/ボケの範囲についての比較をレビューします。